Textes courts

Les vitrines de mon quartier

Francis

Photo Doisneau

Francis est un indigent doublé d'un innocent. Je le connais bien, nous sommes allés à l'école Saint-Roch ensemble. Cependant, pour dire la vérité, Francis n'a jamais pu franchir la troisième classe des petits, celle de madame Blond. Il est resté dans cette classe jusqu'à ce qu'il sache lire. Ce qui lui a pris un sacré bout de temps. Je me souviens qu'il traînait sa longue silhouette aux pantalons trop courts arrêtés à mi-mollets, parmi des mioches qui lui arrivaient à la taille. Mais il était gentil et protecteur avec eux et il ne leur aurait fait du mal pour rien au monde. C'est d'ailleurs pourquoi on a toléré qu'il reste dans la petite classe à l'âge où d'autres songent à se marier ou presque. Parce que nous sommes allés à l'école ensemble, je dois m'arrêter et bavarder avec lui, quand je le croise dans le quartier et qu'il me hèle. Même quand je suis pressé, il faut que je bavarde quelques minutes avec lui. On l'aperçoit de loin. Long et maigre, plus grand que la moyenne des hommes d'une bonne tête, toujours vêtu d'oripeaux multicolores, il promène sa dégaine excentrique de serpent à plumes en fendant la foule avec le dédain majestueux d'un paon traversant une colonie de canards. Ce matin, je le découvre dans la rue piétonne, arrêté devant la boutique de Bouciquaud, le photographe. Il est véritablement en arrêt devant la vitrine, comme un épagneul face à un faisan. L'oeil fixe, mais un sourire joyeux, jubilant, sur les lèvres.

Avant que je ne l'aborde, Bouciquaud, par sa porte ouverte me tire par la manche et m'entraîne dans son capharnaüm de caméras, de caméscopes, de longues-vues, d'appareils photo et de pieds télescopiques.

– Tu as vu ce con, me dit-il en montrant Francis. J'ai terminé ma vitrine ce matin à dix heures et depuis il est planté devant. Plus immobile que s'il était empaillé, fixant tour à tour je ne sais quoi, et riant comme un benêt qu'il est.

– Et bien, ça veut dire qu'elle lui plaît ta vitrine. Je ne vois pas où est le mal.

– C'est qu'il fait fuir les clients, l'animal. D'habitude il ne parle à personne. Aujourd'hui, dès que quelqu'un s'arrête, il l'apostrophe. Il se met à lui raconter je ne sais quoi, en lui postillonnant au visage. Il n'a pas l'air méchant, c'est vrai. Mais il s'emporte, il gesticule avec les yeux brillants de quelqu'un qui prépare un sale coup. Il parait si excité que les gens prennent peur et se sauvent. Il faut voir aussi comment il est habillé, pas lavé non plus. Ce n'est pas un quartier pour lui, tu devrais le lui dire.

– Je vais essayer.

Ah, malheur, dès qu'il me voit, Francis laisse éclater sa joie et devient exubérant. Exactement comme mon gros chien lorsqu'il pose ses pattes sur mes épaules pour me lécher le visage. Comme lui, Francis pousse des petits cris, des gloussements, trépigne et danse une sorte de gigue sauvage.

– Viens voir, viens voir ! Dépêche-toi, gémit-il.

Je le sens prêt à me porter, s'il le faut, pour aller plus vite. Il me prend par les épaules et sous les yeux de Bouciquaud médusé m'entraîne sur le trottoir, jusqu'au beau milieu de cette devanture qui le passionne tant. Au début, je ne vois que l'habituel fouillis auquel Bouciquaud nous a habitué. Il compose toujours sa vitrine comme un camion d'éboueur décharge sa marchandise.

– Tu vois ? Me souffle Francis.

– Je ne vois là que la vitrine habituelle de Bouciquaud, je lui réponds.

– Mais non, regarde, là, les photos. Regarde bien.

Effectivement, Bouciquaud avait disposé, selon son style, une demi-douzaine de photos grand format de Robert Doisneau. Toutes représentaient des petits écoliers d'il y a cinquante ans, avec leurs blouses grises, leurs bérets, leurs brodequins et leurs cartables de cuir. Des gosses d'une dizaine d'années, au regard éveillé de moineau, à la tignasse raide, que Doisneau avait photographié en classe ou en récréation. Ils avaient été saisis dans toutes les attitudes qu'ont les écoliers lorsqu'ils s'amusent, qu'ils rêvent ou qu'ils s'ennuient en regardant la pendule.

– Tu vois, murmure alors gravement Francis, c'est moi ici, c'est moi là, et puis là encore, et là-bas, là, là et là...

Je suis son doigt d'un oeil rond. Il était tantôt le gosse blond de la pendule, tantôt le petit brun mordant dans sa tartine, tantôt celui qui peinait sur son ardoise. Il était partout, le bon Francis, et même plusieurs gamins en même temps, sur la même photo. Il parait si heureux de se reconnaître que je ne le démens pas.

– C'est vrai Francis, c'est bien toi. Sur chaque photo.

Il me jette alors un regard si éperdu de bonheur que j'en suis tout remué. L'école, dans la petite classe, avait été le plus beau moment de sa vie. Le temps où, malgré tout, il ressemblait à tout le monde, et où peut-être même, à cause de sa grande taille, il s'était senti au-dessus des autres, plus fort, plus habile, meilleur. Dans sa pauvre cervelle, cachés derrière quelques replis inertes comme du mastic, il y avait les souvenirs de l'école, de ses copains, Ziquet, Nène, Georget dit Pépette, Couderc, et de leurs jeux de balle, de billes ou d'osselets. Doisneau venait de faire émerger tout ça, comme un puissant révélateur chimique.

Bouciquaud attendait anxieux, derrière sa porte.

– Ne te frappes pas, Bouciquaud, ce n'est rien. Mais si tu veux dormir sur tes deux oreilles et voir revenir tes clients, donne-moi l'album de Doisneau que je vois là, et je me charge de Francis.

Jean-Bernard Papi ©

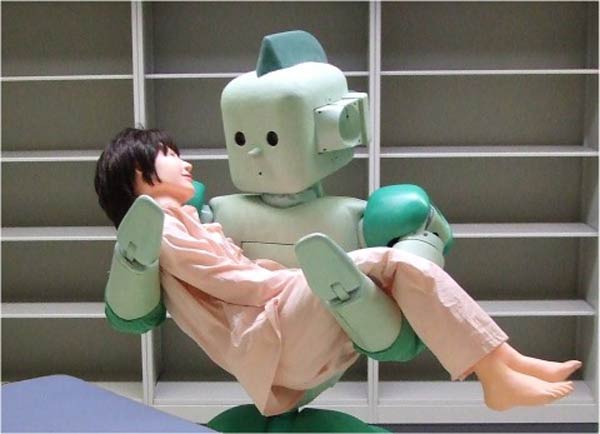

L’automate.

Un automate, tout le monde pense que cela n'a pas de coeur, pas de conscience et une petite cervelle de rien du tout, tout juste bonne à commander l'allumage ou l'extinction d'une série de lampes ou le fonctionnement d'une machine-outil. Quelle erreur ! Quelle grossière erreur ! Je ne parle pas, non plus, de ces automates qui singent les humains dans des occupations d'une extrême simplicité, comme tourner en rond sur un vélo, danser la valse ou jouer aux cartes. Ces automates-là, en effet ne savent exécuter rien d'autre que ce peu pour lequel ils sont conçus. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je suis un automate de surveillance. Je suis chargé de veiller à la sécurité d'un grand magasin et en particulier d'alerter la police en cas de tentative de vol. Mes yeux sont les innombrables caméras qui truffent les onze étages du magasin et les deux cents mètres de vitrine. Je vois parfaitement dans le noir grâce aux infra-rouges que je déchiffre, je détecte les plus infimes mouvements avec mes radars Doppler, les plus subtils changements de température à l'aide de mes sondes et même je décèle les vilaines odeurs comme les pipis de chien.

Un automate, tout le monde pense que cela n'a pas de coeur, pas de conscience et une petite cervelle de rien du tout, tout juste bonne à commander l'allumage ou l'extinction d'une série de lampes ou le fonctionnement d'une machine-outil. Quelle erreur ! Quelle grossière erreur ! Je ne parle pas, non plus, de ces automates qui singent les humains dans des occupations d'une extrême simplicité, comme tourner en rond sur un vélo, danser la valse ou jouer aux cartes. Ces automates-là, en effet ne savent exécuter rien d'autre que ce peu pour lequel ils sont conçus. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je suis un automate de surveillance. Je suis chargé de veiller à la sécurité d'un grand magasin et en particulier d'alerter la police en cas de tentative de vol. Mes yeux sont les innombrables caméras qui truffent les onze étages du magasin et les deux cents mètres de vitrine. Je vois parfaitement dans le noir grâce aux infra-rouges que je déchiffre, je détecte les plus infimes mouvements avec mes radars Doppler, les plus subtils changements de température à l'aide de mes sondes et même je décèle les vilaines odeurs comme les pipis de chien.Ma mémoire connaît les mauvais payeurs, les voleurs et les agités, aussi bien que leurs propres mères. Je suis connecté aux banques du monde entier et aux dix commissariats de la ville. J'enregistre tout ce qui se dit et se fait, tout ce qui s'achète et se vend. Tous les évènements, même les plus modestes qui ont lieu dans le magasin, s'impriment en un milliardième de seconde sur de minuscules fils de gallium, accessibles de moi seul, cachés dans des armoires blindées enfouies à neuf mètres de profondeur près des fondations du magasin. Tous les cas possibles d'incendie, de vols, d'effractions et d'attentats y sont répertoriés avec les consignes à donner au personnel et les instructions à diffuser aux clients. Je connais aussi les mesures à prendre, pour n'importe quel cas de panique, du déverrouillage des issues de secours jusqu’à la rédaction des rapports destinés aux assurances. Rien n'a été laissé au hasard. Imaginez aussi le nombre de variables qu'il me faut traiter en même temps, alors pour mieux maîtriser encore ce chaos et contrecarrer l'ultime et infime imprévu, la variable non identifiée, on m'a accordé une toute petite miette de liberté de réflexion...

C'est en relisant mes logiciels, quelques semaines après mon installation, que je me suis rendu compte qu'il se créait en moi, et malgré moi, une chimie singulière qui accroissait d'heure en heure mes capacités de raisonnement. Je me développais à la manière du cerveau d'un enfant, j'apprenais et je devenais curieux. Lorsque j'eus exploré chaque recoin, pesé chaque grain de poussière et répertorié la plus minuscule toile d'araignée du magasin et que j'eus, à loisir, analysé les tenants et aboutissants de mes découvertes, j'eus l'idée d'explorer le monde alentour. J'observe maintenant la rue et les humains avec d'autres yeux que ceux de la méfiance. Les êtres qui me fascinent et me forcent à réfléchir sont ceux qui portent l'amour en eux. Ceux qui se tiennent par la taille, qui rient d'un rien et s'embrassent discrètement. C'est ainsi que j'observe, depuis quelque temps, un couple, jeune et beau selon leurs critères. Ils ignorent, bien entendu, que je m'attache à suivre leur moindre geste. Ils entrent dans le magasin à midi quinze, tous les jours, et passent une heure à flâner de rayons en rayons. Tandis qu'il s'arrête à la librairie, au rayon des sports ou des vêtements pour hommes, elle va de la lingerie aux bijoux, en passant par les parfums. Tout lui plaît et elle voudrait posséder chaque bague, chaque bracelet et tous les flacons. Mais jamais ils n'achètent.

Depuis quelques jours, il vient seul. Je l'ai entendu avouer à une vendeuse qu'elle était malade. Il est pâle et nerveux. Il s'arrête longuement devant les bijoux et serre ses poings dans les poches de son blouson. Hier, dans la nuit, bien après que le dernier employé fut parti, il est venu roder autour de mes vitrines. Il était minuit et trois minutes. Il a examiné avec soin les grilles qui ferment les entrées, les serrures, et m'a longuement regardé dans les yeux. J'étais ému. J'ai à mon tour plongé dans ses yeux qui sont noirs et vastes, pleins de paillettes. En quelques sortes le ciel la nuit, vu depuis la toiture du magasin. Puis il est reparti.

Il est revenu à trois heures trente et une minutes et douze secondes avec une caisse à outil. À cette heure, plus personne ne circule dans les rues, ni en auto ni à pied. Il s'est installé dans l'entrée la plus sombre et a commencé à scier la grille. Le malheureux garçon avait chaud et sentait la sueur, j'ai mis en route la ventilation pour qu'il soit plus à son aise. Il a paru étonné, m'a regardé puis s'est remis à l'ouvrage. Quand il est entré, j'ai ressenti ce que les humains appellent, dans leur littérature, "un bonheur indicible et intense" s'infiltrer à travers mes contacts pour éclater dans mes microprocesseurs. Au rayon des bijoux, il a rempli ses poches puis il s'est chargé les bras de parfums. Chacun de ses mouvements me comblait d'aise et détraquait un peu plus mes circuits imprimés. À aucun moment il ne m'est venu à l'idée qu'il se comportait en intrus, en voleur. Au contraire, il me semblait que je l'attendais depuis une éternité et que ses actions correspondaient en tous points à une sorte de philosophie naturelle.

C'est ce que l'on a reproché, à mi-voix pour que je n'entende pas, à mon analyste-programmeur, le lendemain matin. De ces conciliabules j’ai retenu une courte phrase : "intelligence artificielle" qui revenait sans cesse dans la bouche de mon programmeur comme s’il s’agissait d’une maladie. Quant à moi, depuis, je suis en transes et j'attends, en chauffant exagérément de partout, le retour de mon bel amour.

Jean-Bernard Papi ©

à suivre,